我们经常看到有人这样评论诗人或者他的诗像一杯朗姆酒,或者像浓茶之类的。我不是批评这些评论故作高深,我只是想提醒大家评论一首诗是一...

我们经常看到有人这样评论诗人或者他的诗像一杯朗姆酒,或者像浓茶之类的。我不是批评这些评论故作高深,我只是想提醒大家评论一首诗是一件非常困难的事。因为,如果你要评论一部小说,你可以先讲一下作者的生平,然后再把这里面的故事简单的复述一遍,最后再分析一下语言风格或者文化背景,如果能够再和作者的生平联系起来的话,看上去就很高明的样子了。

但是,评论一首诗就完全是另一码事。特别是当评论外国诗的时候,你还得隔着语言和文化上的双重障碍,隔着许许多多译者。老实说,要不是看到大家都在纠结到底谁翻译的好,谁翻译的垃圾,却几乎没有人关注诗本身,我也绝对不会尝试在这里介绍特朗斯特罗姆的诗。

如何用最少的字数获得诺贝尔文学奖,答案一定是写诗。而瑞典诗人托马斯·特朗斯特罗姆(Tomas Tranströmer)仅仅用200多首诗就达成了这一当今世界文学界最高成就。

最早把特朗斯特罗姆的诗翻译成中文的是诗人北岛,据说北岛是从英文版转译过来的,同样从英文转译的还有董继平以及黄灿然等,而目前最通行的版本则是李笠从瑞典文直接翻译成中文。至于他们谁翻译的最好,我实在评判不了。我们知道,其实诗是最难翻译的一种文体,想象一下你能忍受把李白的绝句翻译成参差不齐的英文吗?然而我仍然相信,真正的好诗即使翻译出来仍然震慑人心,哪怕其实它比原文已经削弱了。

托马斯·特朗斯特罗姆的第一本诗集《诗十七首》一出来就震惊了瑞典文坛。其中一首《昼变》(译者:杨笠)这样写:

林中蚂蚁静静地看守,盯视着虚无。但听见的是黑暗树叶滴落的水珠,夏日深谷夜晚的喧嚣松树像表盘上的指针站立着浑身是刺。蚂蚁在山影中灼烧鸟在叫!终于。云的货车慢慢地起动这是他非常早期的诗,已经能够看到他一生的写诗的一个走向。作为北欧诗人真的让我们看到北欧的那种孤冷的,但是又非常翠绿的那种大自然的景象。他总是写到树木,以及壮阔的大森林。比如这首《昼变》,它是从蚂蚁静静观察的一个特别小的视角进入,后面我们看到一些很惊人的印象,你会记住松树像一根时钟的指针,这么立着,整首诗非常的静态。忽然到了最后一句鸟鸣,这鸟叫了好像天几乎要接近亮的状态,云慢慢开始滚动,整个画面也随之动起来了。

许多朋友常常抱怨,现代诗好像没一个完整的、固定的形式。因为他们觉得有了固定的形式就比较好记住这首诗,方便掌握它,比如绝句或律师的格律,或者排比,回还等修辞。其实有一些诗人的一些诗,就算没有这些东西,就算经过翻译,原有的种种固定形式全部取消掉之后,由于他的诗的某些特质,仍然令人一见难忘。比如董继平翻译的这一首:

有一棵树在雨中四处走动在倾洒着的灰色中匆匆掠过我们他有一件差事他就像果园中的一只黑鸟从雨中汲取生命雨停歇使树也止住了脚步他在那里,在清晰之夜静悄悄地等待着就像我们等待那雪花在空中绽开的时刻在雨中行走的是一棵树,北欧神话的那个感觉瞬间就来了。在倾洒的灰色中匆匆的经过我们,树好像有急事要赶路一样,这意像已经够惊人了。诗人在这里还再加上一个比喻去描述这个状态,果园中有一只黑鸟从雨里面去汲取生命,然后雨停了,树也不走了。所以是不是树根本没有动,只是因为雨下的太大,然后看起来像是树在走动一样。但是忽然又一想,不对呀,为什么只有这一棵走动,别的树到底有没有走动呢?而且特朗斯特罗姆用字那么的朴素简单,但是又那么的奇特,因此让人难忘。

很多诗人写日常生活中所见的事物和身边的环境,比如文具、桌椅、木头房子,或者是瑞典人看惯的这些湖光山色、树木、雪花等等通常会力求非常详尽,试图掌握事物里面的每一个细节和侧面,这就有点像中国古代的咏物诗。但是塞尔斯特罗姆从来不具体写某一棵树、某一座山,而是抽象的、普遍的来叙述一种事物,山就是山,树就是树,海就是海。

当他在进行抽象的叙述时,却没有失去了对事物形象的掌握,他用简洁的语言把它凝练成一种意象,那种高度的浓缩是最引人瞩目的一点。这不只需要写一个外在的事物,而是要透过这些外在景物的书写,一下子把它转换到另一个世界去。那是一种灵性的转换,他写树、写山、写海的时候,能够经过一些不经意的、毫不费力的转换,把眼前的世界开启出一个先天的,只是平常被我们忽略的一个神性的、灵性的境界。于是在这个状况下,诗人好像一个灵媒一样,来往两界之间。

在《诗十七首》里有一首《船长的故事》(译者:李笠):

没有雪的日子,海是山的亲戚,披着灰色的羽毛起伏瞬间变蓝,和惨白如山猫的波浪长时间在沙岸上徒劳地寻找栖地 沉船在这样的日子浮出海面,寻找没入城市警报的船主,淹死的船员被吹向陆地,比烟斗的青烟更轻 北方有真正的山猫,长着尖爪梦幻的眼睛。北方,岁月二十四小时住在矿井里 那里,唯一的幸存者必须坐在北极光的炉旁,聆听那些被冻死的人的音乐这首诗里是讲海难的,救援船出海去寻找沉船,水手的尸体被海水冲到沙滩上。唯一的幸存者坐在火炉旁,倾听那些冻死的人的音乐。

诗人从小就对死亡有一种敏感,因此这个主题就一直离不开他。

诗大概是最远离现实的一种文学体裁,诗人往往不会针对眼前的事态进行表达有立场或者情绪的反应。就像他们对待自然景物和身边的环境一样,也要把这些上升到另外一个层面,转化它,然后封存在时空之中。这种诗有时候可能是不朽的。

《哀乐》是特朗斯特罗姆中后期的一首诗,译者是董继平:

他把笔放在一边他静静地斜靠在桌上他静静地斜靠在空屋里他把笔放在一边那么多事物既不能写下,也不能保持沉默他被某种发生得很远的事物所麻痹尽管那奇妙的旅行袋就像一颗心灵那样激动外面是初夏青翠的草木中传来冲笑声,是人还是鸟?而开花的樱桃树拥抱那开回家的大货车。一周周过去,夜晚慢慢来临,蛾子歇落在窗户玻璃上面,来自世界的苍白的小小电报。这小小电报也许是某种不祥的信息,比如唁电或者讣闻。总之是这个不安的世界那些好像很远的事。因为这类诗太多了,几乎每天都在发生,每天都挤在眼前,因此再也无法触动你的心灵,它使你麻痹。然后,你把笔放在一边,因为这些事既不能写下,却也不能够保持沉默。

这就是特朗斯特罗姆关怀现世的方式,就像他在写自然景物时一样,他也不只是想我们看到的眼前这个现实世界的某个问题或困难。然而,当诗人把它抽象化之后,这件事本身却并不会因此消解掉,反而更加触手可及。诗人把它接引过渡到他的诗里,然后在他的诗里面可以穿越某些的边界,大家遭遇在一起。

而边界这个意象也常常出现在特朗斯特罗姆的诗里,他常常谈到某种对边界的穿越,之后一个事物就不再是原来的样子,在得到某种灵性的转化后发出异样的光彩。比如这首《给防线背后的朋友》(译者:李笠)

一我的信写得如此枯涩。而我不能写的像一条老式的充气飞船膨胀,膨胀 最后滑行着穿过夜空消失 二 信落在审查官手上。他打开灯。 灯光下,我的词像笼里的猴子飞起, 抖动身子,静静站立,呲牙咧嘴。 三 请读言外之意。我们将在两百年后相会 那时旅馆墙上的窃听器已被遗忘。 我们终于得以安睡,变成正长石。这首诗写的是从前线寄来的信,需要先经过审查,所以“我”不得不把信写的极其枯涩,以至于你必须读它的言外之意。而这样的信到最后是会变成化石一般的存在的。

我们知道特朗斯特罗姆在60岁的时候中风偏瘫,失去言语能力,但是他还继续写诗。以前他钢琴弹得很好,但现在只能用左手弹了。瑞典人很爱诗,瑞典人把这位诗人当做国宝。有很多音乐家知道这件事,就纷纷写一些专门给左手弹的钢琴曲送给他。然而,后来他的诗要悲哀的更多了。

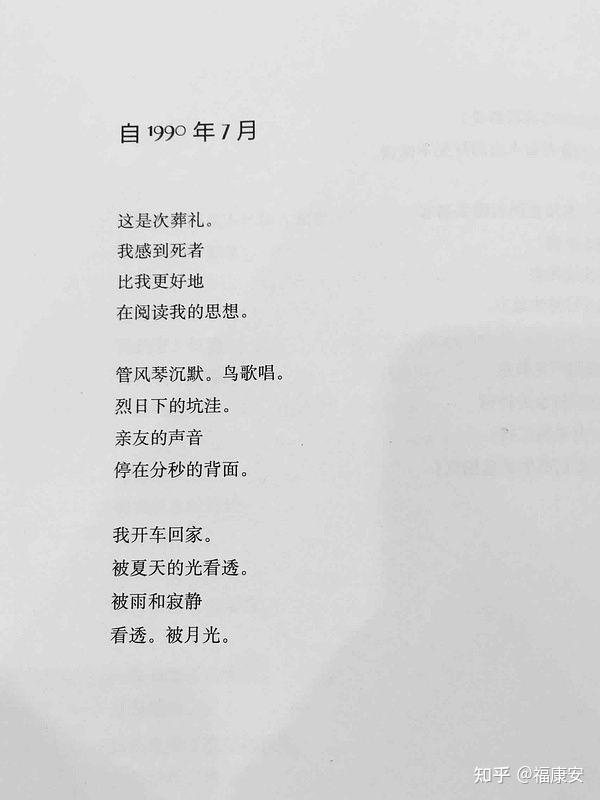

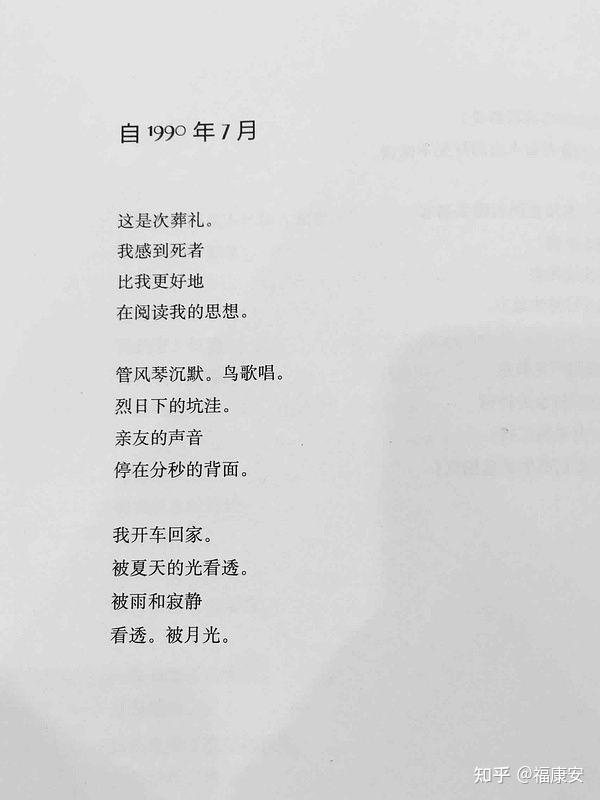

比如同样写死亡,跟他早年写死亡有很大的不同,语言不再丰润明确,但是意向还是很鲜明,而整件事情变得非常透明。比如

再后来,他写诗越写越短,干脆就写俳句。原来俳句居然也那么适合他的节奏。只有三句话,一句一个意象,层层叠叠。

一座喇嘛庙中有悬著的花园。战斗的图画。绝望的墙壁来来去去的鸽子都没有脸孔。思想站住了像宫殿厅宇里的彩色的石板。阳台上的我站在日光的笼里——像雨后的虹。密雾中吟诗。海上遥远的渔船——海的战利品。发亮的城市:音符,童话与数学可完全两样阳光的驯鹿苍蝇殷勤把影子缝钉在地上透骨的暴风深夜里穿过房屋——魔鬼的名字古怪的松树在这悲哀的湿地。永久的永久。黑暗背著我在那一双眼睛中我遇见长影冬天的太阳……我游泳著的巨影变成个幻象出去散步的那标距离的石碑。听斑鸠之声。死神俯著身细查当棋局的我。胜计已了然。太阳要落尽。拖船牛头犬的脸一直在相望。山坡的悬崖出现魔壁的裂口。梦里的冰山。山上的陡坡燃烧的太阳底下羊群嚼火焰。啊,紫藤,紫藤从柏油里站起来正像个乞丐。棕色的树叶跟死海的圣经卷一样的宝贵。疯人图书馆摆在书架的圣经没有人阅读。从泽中跃出!松树的钟标半夜鲶鱼捧腹笑。幸运扩胀了陌生的水浒中的蛤蟆在歌唱。他写著又写……运河里流著的浆糊。到彼岸的船。默行如细雨迎接耳语的树叶。听宫里的钟!真是奇妙的,上帝白住的森林城墙发亮了。趴著的黑影……我们迷路于森林中。蘑菇之国度。黑白的喜鹊固执地跑来跑去横穿过田野。看我坐在那儿像靠沙岸的小舟。这儿我真快乐。阳光的狗链牵著路旁的树木。有人叫我吗?野草站起来——他的脸孔正像个刻字的石碑。一副黑的画涂过颜色的穷困,穿囚衣的花儿。时间临到了瞎了眼睛的微风歇在正面上。我曾经到过那儿——刷白的牆壁上面苍蝇在聚集,燃烧的太阳……带著黑帆的船桅早已不在了。坚持吧,夜莺!深处有所生长的——我们伪装了。死神弯下身在海面上写笔记。教堂呼真金。有所发生了。明月照亮了屋子。上帝知道了。屋顶裂开了。死者看见我了。那一面脸孔。听雨的淅淅。我悄声说个秘密希望能进去。月亮的画面。啊好奇妙的安静——内心的声音。顿时的觉悟。一棵老的苹果树。大海靠近了。海洋是城牆。我听海鸥的叫喊——他们打招呼。背后的神风。那听不到的枪声——太长一个梦。灰色的沉默。蓝色的巨人走过。海吹起凉风。海的图书馆慢慢吹来的长风。这儿我能休息。人形的飞鸟。苹果树已经开花。巨大的谜语。——译者:马悦然

最后一首,还是董继平翻译

上帝的显现鸽的隧道中一道锁上的封签开启特朗斯特罗姆的诗就像一个封签的开启,世界卸下它的笨重,跃入轻盈。

如果认为本文对您有所帮助请赞助本站