梁文道在《读者》中《一个编辑的藏品》一文中,介绍了“沪上美男子,当代邵洵美”陆灏的《东写西读》。这本《不愧三餐》延续了《东写西读...

梁文道在《读者》中《一个编辑的藏品》一文中,介绍了“沪上美男子,当代邵洵美”陆灏的《东写西读》。这本《不愧三餐》延续了《东写西读》的风格,书名取自陈老莲(即陈洪绶)的诗句:“略翻书数则,便不愧三餐”,陆灏自谦说:“这几年,也就是多读了几本书而已。”显然是太过于谦虚了。

这本《不愧三餐》其实可以当做今人读书笔记写作之模板,让同为爱书人的我颇为受益。陆灏的文章虽然短小(全书101篇,共12万8千字,平均一篇不到1300字),内容却极其丰富:杂览闲读的札记、文艺八卦的小品、与前辈名家交往所得的珍闻,以及发人所未发的有趣考证……在文化名人的笔记、日记、信件里,陆灏顺藤摸瓜,查探线索,如莫尔斯探长破案一般,将故事娓娓道来,既旁征博引,又举重若轻。读者在闲情逸趣之余,又颇有几分收获。

不可靠的回忆

虽然是“读读抄抄”,但事有来历,文有出处,以小见大,一个个故事都生动有趣。在书中不少文章里,陆灏常就一个话题,引述了不同材料,材料与材料大多并非相互印证,而是互相矛盾的。比如书中第一篇文章《不可靠回忆》(这也是全书最长的一篇文章)中,就分析了关于杨必的翻译与傅雷的指点,几位翻译大家的回忆彼此相悖的故事。

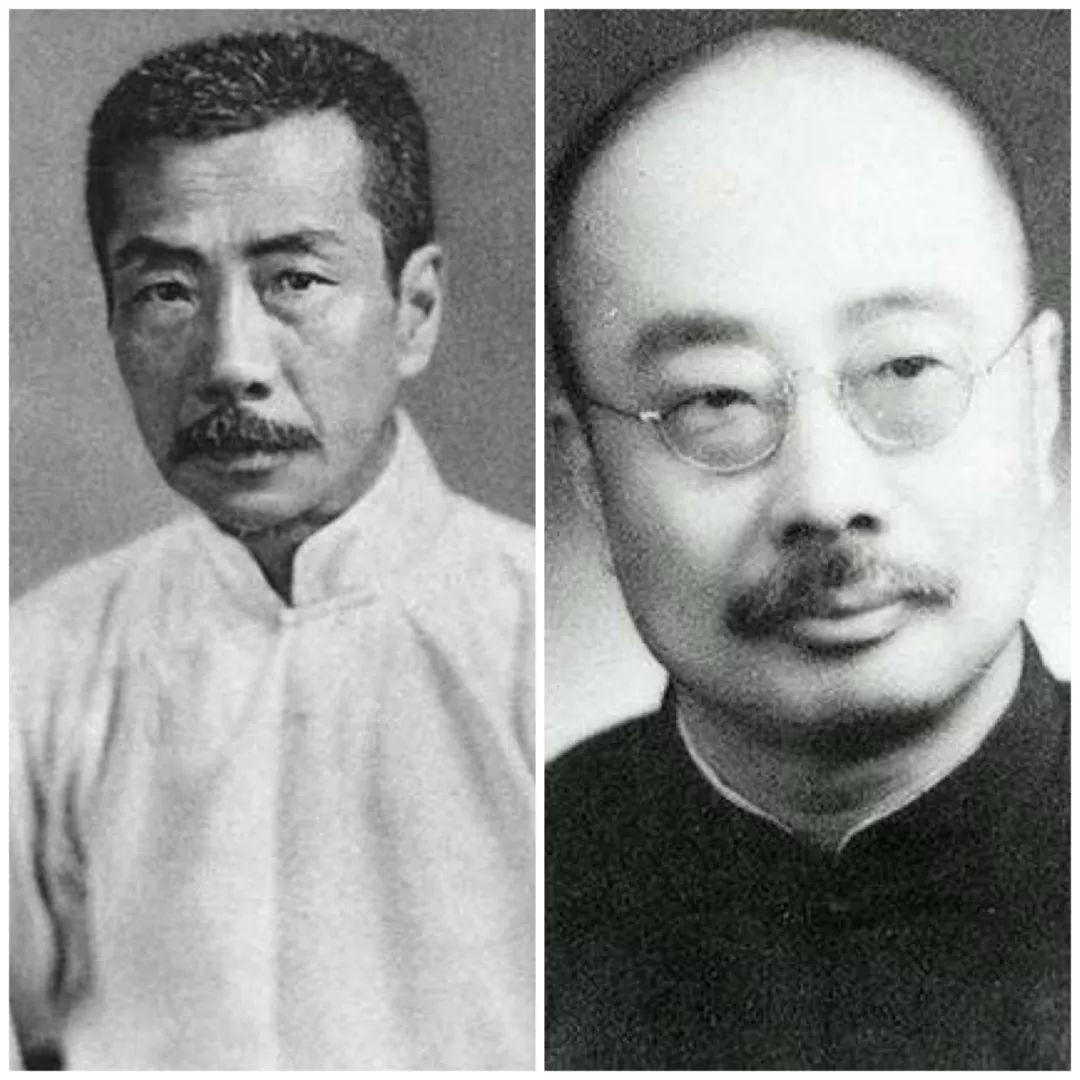

先是吴德铎在上世纪90年代一篇《也谈傅雷的误译》中,提到杨绛曾介绍杨必向傅雷请教翻译,傅雷称赞杨必翻译的《名利场》后来居上,己所不及。该文发表后,钱锺书和杨绛专门撰文指出,傅雷专攻法语,专攻英语的杨绛翻译英文小说,自可向钱锺书和杨绛请教。

钱、杨的观点看似更贴近事实,但后来陆灏读到傅雷五十年代的书信,其中也提到帮助杨必润色《剥削世家》,鼓励杨必翻译的事。几位翻译大家的回忆孰真孰假,真可谓是一桩糊涂公案了。

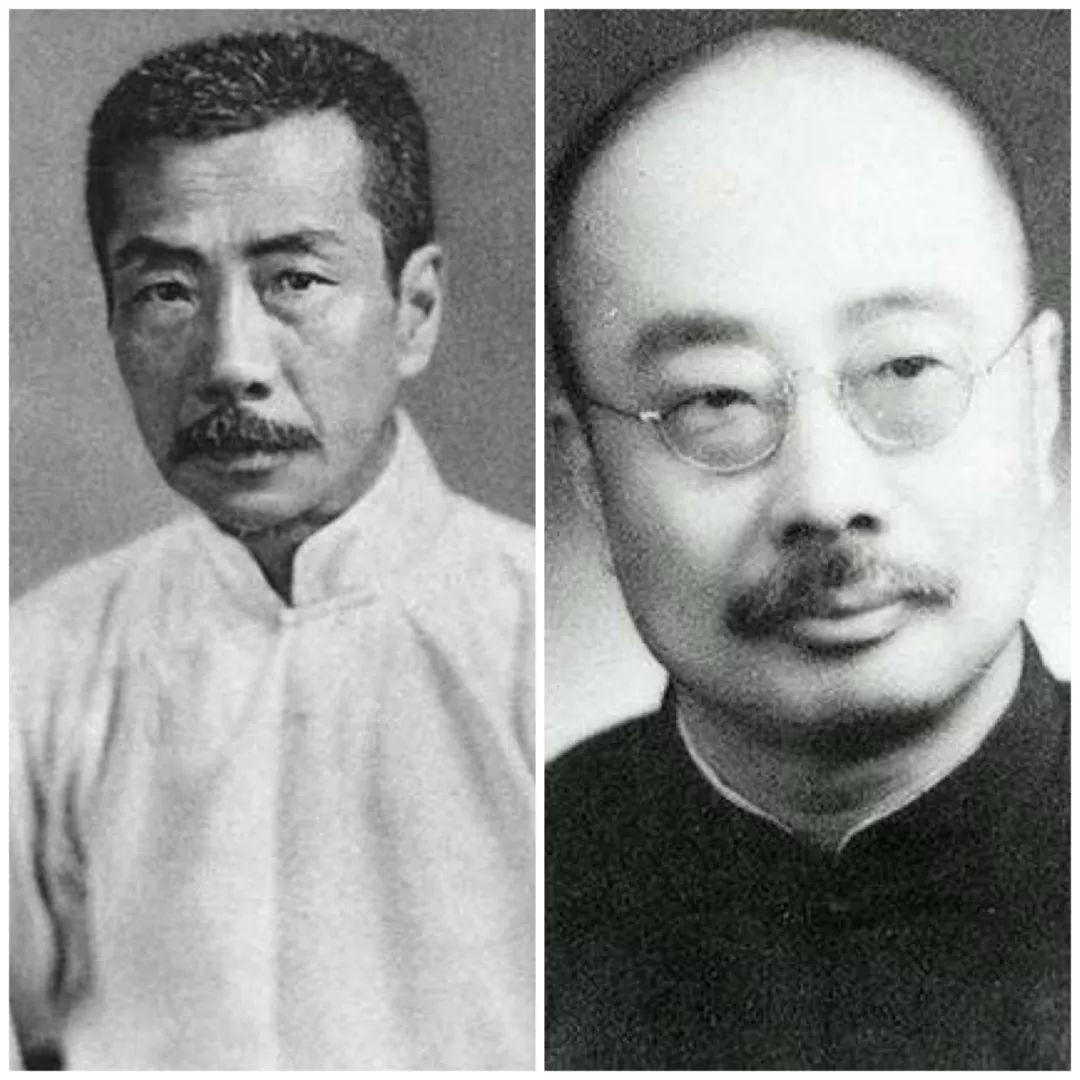

又比如“语丝社”的名字“语丝”由来,几位“语丝”同人的回忆也充满矛盾。鲁迅和周作人的回忆相似,都是说以任意一本书中用手指点到的字来命名。周作人还细到“分两次指出,恰巧似懂分懂还可以用”。鲁迅是听说的,周作人是多年后回忆的,而当时在场的顾颉刚在日记中说,是自己看到俞平伯诗中有“语丝”二字,提出后获得大家的通过。

当时在场的另一人川岛(也叫矛尘、延谦)晚年写过一篇文章《说说 〈语丝〉》,不但写了聚会地点,还指出“语丝”一词是从顾颉刚带来的《我们的七月》中找到的(川岛和顾颉刚两人对时间的回忆也有出入)。

其实找到《我们的七月》(1924年7月上海亚东图书馆出版),也就找到了“语丝”一词的出处。在丛刊中收录的“小诗”二首中,有一首写了一句“伊底长长的语丝”。这便是“语丝”的出处。《我们的七月》编者是俞平伯和朱自清,丛刊文章都没有署名,而在次年出版的《我们的六月》附录中,补充了文章署名,这首小诗的作者是张维祺,而非俞平伯。

“史料本身也是一柄双刃剑,有很多事情,除了罗列各种说法,我们已无从判断孰真孰假,孰是孰非。”书中还有一篇文章讨论施蛰存和苏雪林是否见过面,《上海书评》所刊载辛夷的《八卦不易》引述了施蛰存和苏雪林的不同回忆,陆灏在该文基础上,通过一封苏雪林写给施蛰存的信,证明了两人曾经相见过一面,后来苏雪林上了年纪,记忆有所偏差,“对早年的事,说有说无,都不能太绝对。”

有趣的掌故

在名人日记、信件上花费时间,其实是颇为小众的兴趣,毕竟像傅雷有无帮助杨必,施蛰存和苏雪林是否见过面,“语丝”到底是怎么来的等等话题,在感兴趣的读者看来自然有趣,但作者从繁复的材料中抽丝剥茧,将无趣变为有趣,却极为考验功力。从这个角度来说,陆灏做读书笔记,也是有几分“工匠精神”在其中的。

阅读此书,当然少不了有趣的文人掌故。比如周氏兄弟失和后,孙伏园、李小峰等人经常穿梭于鲁迅和周作人之间,起到了中间人的作用。周氏兄弟元旦招待人吃杂煮的时候,这些中间人就忙了,分早晚赶场,去了弟弟家还得再跑哥哥那儿。

又比如沈尹默评张充和小楷书法“明人学晋人字”,张充和自己也不明白是褒是贬。不过启功在《论书绝句》第八十一首的自注中,说明人小楷学晋唐,如周身关节处处散脱。而张充和表兄李芋龛亦曾告诫张充和“笔画不连,非寿者相”,沈尹默的评语,恐怕不是称赞。

另一个有趣的话题是关于三国时期刘备的国号。《哈佛中国史》中,说道刘备与篡汉的曹丕针锋相对,定国号为蜀,这当然不对,刘备的国号从来都是汉。这个问题自然追溯到写《三国志》的陈寿头上,陈寿将书分为“魏书”“蜀书”和“吴书”三部分,引来不少质疑。

辛德勇考证说,《三国志》原书名应为《国志》,其中“魏”是国号,“蜀”和“吴”是地域。这也可以解释《三国志》中“蜀书”先写刘焉和刘璋父子,再写刘备。刘咸炘《三国志知意》亦持此说,虽然今天谈“三国”已经约定俗成,但称蜀不称汉,显然是不行的。

昔年读研究生时,导师再三强调,做研究要找第一手材料,然而工作后毕竟不复求学时光,读到的材料已经不知是经过多少手的“剩饭”了。当然在陆灏披沙沥金之后,直接读他的阅读成果(其实也是“剩饭”),也确实可以说一句“真香”。从另一个角度来说,我写读书笔记,也是东摘几句,西引一段,写法上和陆灏是相似的,但受限于学识、眼界和笔力,写出来的东西,能有多少趣味和新知,也只能说尽力而为了。

如果认为本文对您有所帮助请赞助本站