郭静云考古侦探三、汉字文明的滥觞:神话线索神话中极少描述关于文字发明的问题,最早于《荀子?解蔽》中记载着:“好书者众矣,而仓颉...

郭静云 考古侦探

三、汉字文明的滥觞:神话线索

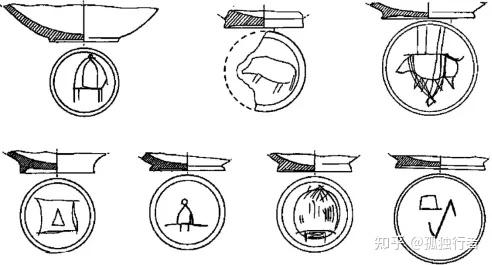

神话中极少描述关于文字发明的问题,最早于《荀子?解蔽》中记载着:“好书者众矣,而仓颉独传者壹也。”显示了战国时期认为文字乃是一元来源的观点。关于仓颉的记载和造型,几乎未见于在先秦文献中,仅于西汉时《淮南子》始提及,到了东汉时期,汉墓的少数画像石上,才开始有仓颉造字图的造型出现,如发现于山东沂南县北寨的画像石等(图一二八)。

《淮南子?本经》中记载:“昔者,苍颉作书,而天雨粟,鬼夜哭;伯益作井,而龙登玄云,神栖昆仑;能愈多而德愈薄矣。”《淮南子?修务》另言:“昔者,苍颉作书,容成造历,胡曹为衣,后稷耕稼,仪狄作酒,奚仲为车。”东汉许慎解说:“黄帝之史仓颉。见鸟兽蹏迒之迹。知分理之可相别异也。分理犹文理。初造书契。百工以乂。万品以察。葢取诸夬。夬、扬于王庭。言文者宣敎明化于王者朝廷。君子所以施禄及下。居德则忌也。仓颉之初作书。葢依类象形。故谓之文。其后形声相益。卽谓之字。”唐代张彦远《历代名画记?叙画之源流》补充:“颉有四目,仰观天象。因俪乌龟之迹,遂定书字之形。造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。无以传其意故有书,无以见其形故有画,天地圣人之意也。”此外,《春秋元命苞》也有相关记载,但都只是将《淮南子》中的记载加以诠释、描绘。这些神话皆反映出“文字发明必定源自天极、是神圣伟大事业”的传统观念。

关于中国的造字神话,流传很少,宛如此地只是一个幅员窄小之处,而其发展的民族只有单一族群、其文字只有单一的来源及相关神话似的。然而,这对应于像中国如此广阔的地域来说,是相当不合理的情况,因此吾人在研究相关题目时,不得不对此提出疑问。一般而言,我们可以针对其情况提出两种可能:一是或许有其它相关神话在历史的洪流中被遗忘、逸失了;一是或许中国地域的文明发展过程中,虽然拥有多元的族群,但其文字系统基本上却只有一个源头,即类似西亚的文明发展情况,许多族群、国家、文明的文字都源自地望幅员很小的苏美尔联合城邦古国。

除了上述的假设,我们还可以考虑以下情形:许多文献虽然载有单一的文字来源故事,同时考古也显示了从殷商文字的另一条发展线索,但这两条线索恐怕难以找到交错之处。因为殷商并没有崇拜苍颉的痕迹,仓颉的神话反而记载在南方的文献中,且无法与商族的起源历史相连结。

由于造字神话的来源不明,我们只能提出一些根据不足的猜测。就神话发祥地的问题而言,吾人或许可以考虑《淮南子》与南方文明的关系。大体而言,本书内容所记录的神话与南方文明关系的可能性是较高的,但因《淮南子》成书年代晚至西汉,其内容的来源也相当广博揉杂,因此它的撰写材料未必只限于南方。《汉书?艺文志》有提及《苍颉》一篇,早已遗失,但相似数据出自安徽阜阳双古堆西汉墓,虽然出土地点也属淮南范围,却不足以作传统来源的指标。

从神话中所叙述的时代而言,虽然《说文》以及清代学者王先谦和何宁撰都认为仓颉是黄帝的史官,但实际上的文献中,并无确切记载仓颉为什么时代的人,尽管在提及他的前后文献中,都有谈到尧舜时代的人物。在沂南画像石的仓颉造字图中,其下有二人交谈的形象,虽然榜上无题,吾人不知其确切的人物为何,但是左边之人的造型,却近似于山东东汉画像石中舜帝的造型(图一二九)。然而,虽然有这种对应关系,但我们也不能就此断定这代表仓颉是尧舜时代的人物,因为在神话之中,并没有确切的记载可以说明此事。

四、考古发现殷商之前文字的痕迹

(一)文字的属性问题

学界对于殷商早期具有文字特性的符号之兴趣日渐增长,却均以“陶文”之词来统称各地一切陶器上的刻画符号,这个称呼虽已指出其刻写符号的载体材料,却未能区分其内容,其中哪些地区的“陶文”具有泛文字性质的特征?而哪些仅是作为神秘性质的图案符号而已?从目前学界的讨论来看,尚未至能够分辨的程度。有部分学者将所有的刻画符号当作文字,另一部分的学者则否定各地出土在陶器上所刻画的符号具有文字的功用;还有一些学者,以年代来区分:认为距今4000年起(青铜早期以来)的一切符号均可当作文字,而更早的则不入于文字之列,并将时代上符合在青铜早期这个分水岭之后的中国境内所有地区的刻画符号,都当作是“汉字”的雏形。

学者们这样将各地符号混为一谈,不考虑其地域的相隔和文化、族群的差异性,甚至也不考虑各地语言的不同,硬是将许多地方的刻文符号都以“汉字的起源”来探讨,这显然是犯了研究方法上的错误。在希腊文之前,地中海地区早已有许多文字形成之后又消失,其中的大部分文字,都绝不能代表希腊文字的起源。同理可证,汉字原是殷周文字,殷周文字本身一定有其源头,不可能整个上古中国幅员数千里的族群之语文,都能参与汉字的形成过程。即如希腊化时代用希腊文的族群分布虽然很广,吾人也不能就此认定在希腊化时代之前数千年,这一空间地带族群的语文发展也是以希腊文为主;同理,虽然汉字文化最终成为整个中国的书写系统,但我们也不能就此以为天下先民从初始就都是使用汉语。这是因为在上古时期,采用汉文的国家,依恃其延续了几千年的国势,扩大其文化影响力,从而吞并了绵延数千里之空间,才发展出如今汉字书写系统的盛况,但这是文字历史的果实,而不是它们初始萌芽阶段的情况。

因此本人建议,研究者应放弃以书写载体材料来区分文字为甲骨文、金文、陶文、简文、帛文等分类方法,而首先应以文字的语言、地域、族群等属性来区别。因为同一种语文可以被书写在各种不同的材料上,所以“书写载体究竟为何?”这类问题,对于研究早期文字的萌生发展来说,往往是次要的,而文字本身所代表的语言、族群文化才是真正的关键所在。因为现今中国的范围内,在上古时期,并不是所有的文字都属于现在我们所认知的这个“中文”,因此,若要探讨殷周国家所采用文字的起源,必须特别注意到语文的区分,彼此之间互不相干的语文不宜混为一谈。此外,我们在处理这些众多早期的刻文符号材料时,应该分辨哪些才是具有文字特征的符号,不宜将之与其它众多非文字的神秘符号混在一起讨论。

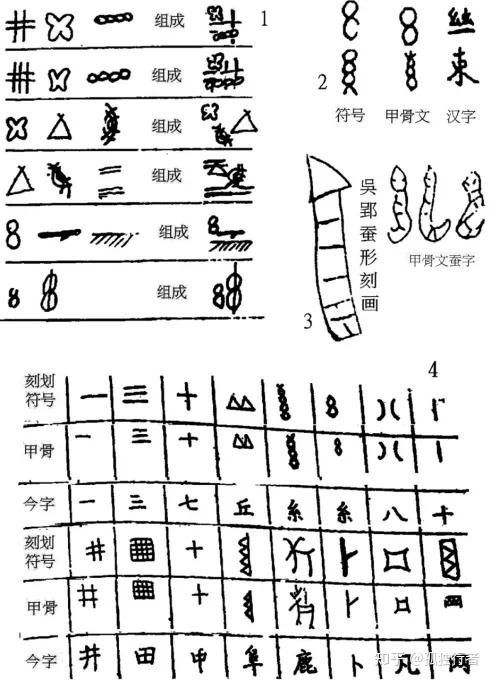

根据考古发现,中国各地皆拥有少数早期的刻文符号,亦即出现在陶制礼器上的陶文,或刻在玉器上的符号。然而,这些早期的刻文符号,大部分只是作为神秘符号使用,并没有文字起源的涵义(如以半坡文化符号为例,图一三〇),同时也看不出其间是否拥有一脉相承的关系。虽然如此,但吾人若要研究文字的起源,也只能在这些早期符号的遗迹中,寻找其中是否已有作为早期文字雏型的特征和迹象。

图一三〇、半坡文化陶器符号

从考古资料的时代来看,早期刻文符号出现的年代,可能更早于传说中的尧舜时代。但是从空间上来说,却与《淮南子》成书地点具有若干共同性:目前最早的前文字符号,恰好便是在江淮地区被发现……。由于目前各地新石器文化遗存出土陶器上的神秘符号中,只有少数才含有可视为象形文字的特征,因此本文只限于讨论这些或许具有文字功能的陶文。而最早出现先文字符号的地域,则是在江淮、江汉平原一带。

(二)长江、淮、汉流域早期文字雏形

在殷商之前,早已有了许多其他博大精深的古文明,并且,这些古文明在社会化、国家化的程度上,也相当成熟。从新石器晚期以来,各地已出现陶器上的刻画符号,即使早如在安徽侯家寨和湖北大溪等两种文化,其中所发现的刻画符号,似乎也已有了早期文字系统的特征。

甲、早期江淮文字

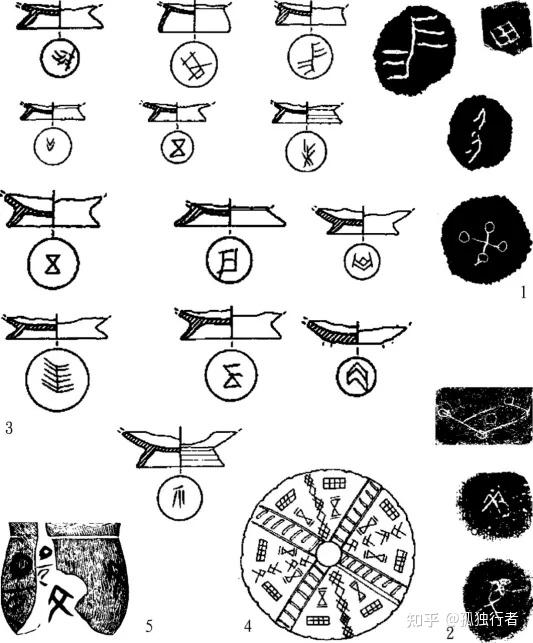

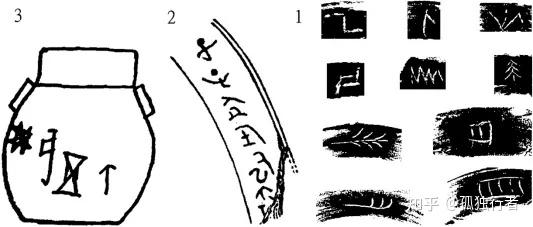

考古学者于侯家寨发现的文字符号,皆是刻在陶器的底部上。同时,这些陶器也都呈现了人为地、有意破坏的痕迹,这有可能是某种祭礼的形式,例如有可能在祈祷时将器物摔碎,只保留刻有陶文的器底。这种带有文字的器底,在皖淮蚌埠双墩遗址发现数量最多,共发现633个字,同样字形的重复率也很高,年代测试的上限约距今6000年左右,下限则可能到达距今5000年前(图一三一)。在其它侯家寨文化类型的遗址中,发现带有符号的器底,其数量则没有双墩那么多。采用这种刻画符号的确切族群范围,目前我们尚不清楚,有些学者认为,长江中游的早期文字皆属于从侯家寨发展出来的系统,但以笔者浅见,长江中游、汉水流域的文字乃属另一种独立的语文,两者不宜混为一谈。

图一三一、双墩侯家寨器底刻画文字

甲骨文晚期有“淮”字出现,而从西周中期以来,江淮地区的族群在铭文中被称为“淮人”、“淮夷”或“淮戎”,是周人贵族的征伐对象。侯家寨的字或许可以视为淮夷先民的象形文字,但由于新石器晚期到殷周之间,不管是气候变化、河流改道,还是族群流动等变化因素,都非常的复杂,因此吾人尚无法明瞭其族群间的传承关系,因此仅使用考古的方法,并不能完全确定使用侯家寨文字的族群及其语言属性,他们与金文中淮夷的关系更是难以考定。

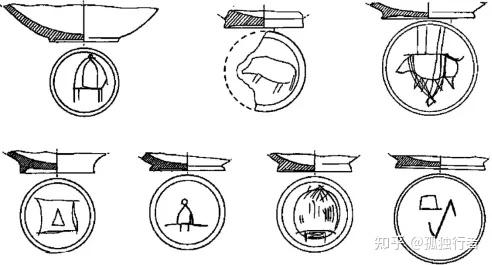

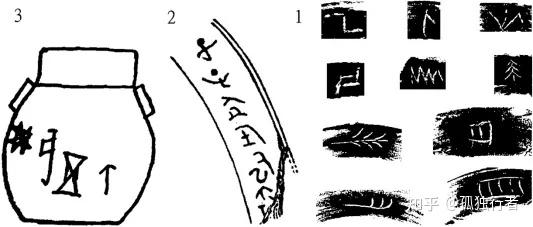

图一三二、徐大立先生对侯家寨刻画文字分析:1、复合符号的组成;2-4、双墩侯家寨文字与甲骨文字对照。

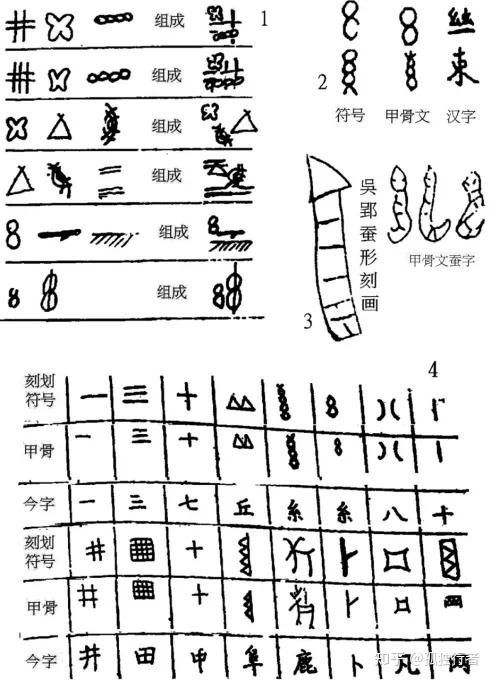

虽然侯家寨文字的形状可能类似淮人初期文字的滥觞,并还保留着原始图案的相貌,但却已有单体符号被用来构成组合符号的情况(图一三二:1),这显然可以视为是早期文字的征兆。虽然族群及语言属性不明,徐大立先生却认为:从字形上来看,侯家寨陶文的很多字,都可以用殷商甲骨文加以对照(图一三二:2-4)。然而,因为双墩和殷墟的时空距离皆很遥远,我们不可能讨论其间的族群传承关系,因此只能说他们构字的方式或许具有某种关联性,尤其据青铜初期的考古资料,或可推论蚌埠双墩的符号,可能在部分上具体影响了南土皖赣文字的形成。而在青铜文明中的皖赣文字,包括吴城文字与双墩文字,彼此之间可能具有一些传承关系,但因为现有出土资料的不足,加上淮夷先民和先吴族群的语言应该相异,因此我们现在对这方面的资料研究,尚难以找寻到适当的钥匙以一窥堂奥。

乙、早期江汉文字

江淮地区之外,在长江中游许多大溪晚期至屈家岭文化遗址的发掘中,亦发现了与侯家寨时代相近的文字,依最早发现的地点而称之为“杨家湾文字”,年代在距今5500至4500年间,最早可能也到达距今6000年左右。杨家湾文字也是出现在陶器底部上,因此有些学者认为,杨家湾与侯家寨文字之间可能存在着某种连结关系。但不管从字形、笔画、结构等各方面来看,虽然为了祈祷而将陶器砸碎的仪式看似是相近,但文字造型的本身、以及该文字所表达的语言,两者之间差异颇大。江淮与江汉器底刻字的关系复杂:两地虽然都有故意将陶器砸碎、并在器底刻字的祭仪,但器底的符号却不相同。因此可以考虑,侯家寨和杨家湾两个独特文化的情況,可能类似西亚地区的苏美尔和埃兰的关系,是虽有交流和互相影响,有相似的礼仪,但却有各独立的文字。

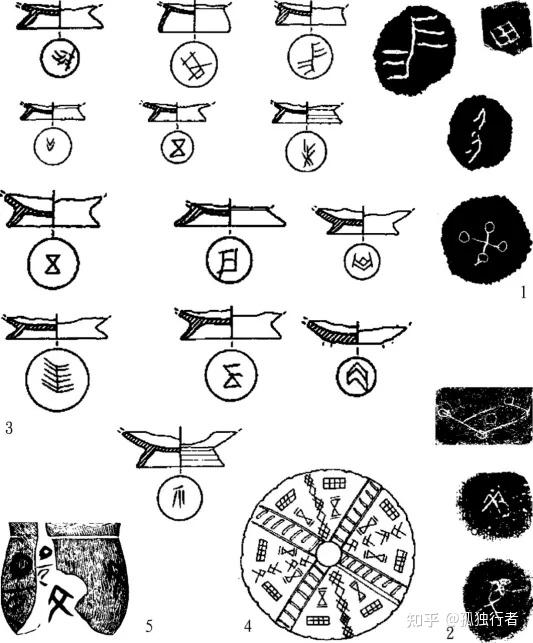

图一三三:1、杨家湾遗址陶器刻画文字;2、城头山遗址陶器刻画文字;3、柳林溪遗址器底刻画文字;4、秭归柳林溪遗址支座圆盘刻画文字;5、陶寺遗址陶壶上的朱书文字。

在长江流域很多地区,距今6000至5000年的遗址中,发现器底上有神秘符号,例如崧泽遗址的陶器上,也有器底符号,说明这在长江流域属于普遍的礼仪习俗。但崧泽器底刻纹不似乎文字的起源,在目前能看到的资料中,似乎只是侯家寨和杨家湾符号才有文字的作用。

澧阳与江汉地区自彭头山晚期以来,已能发现陶器砸碎的仪式以及器底上刻符号的传统萌芽,如八十垱已有这样的礼器,直至大溪晚期时代,两湖地区很多地方都发现同样的符号,皆可被归类为“杨家湾文字”学者们分析宜昌杨家湾文字后,认为在目前所见的早期文字中,澧阳和江汉平原、湘西洪江、鄂西宜昌、鄂北随州这些遗址,所发现的符号数量和类型最多,并且,其抽象化的程度确实比侯家寨高。根据目前的资料,其范围在西南方到达了湖南洪江,可见于高庙遗址大溪、屈家岭时代的地层的遗物中;西北方则到达湖北宜昌秭归,可见于杨家湾、中宝岛、柳林溪等遗址中;东南方到达澧水汇入长江之处,可见于城头山等遗址中;东北方则到达了随州地区,可见于金鸡岭等遗址中;甚至也有可能远至大别山以东淮河流域的河南信阳等地区。秭归柳林溪遗址除了器底上的刻文,也发现了几件带有文字的支座圆盘(图一三三:1-4;一三四)。湖北省和地方考古所还藏着许多未公布的杨家湾文字资料,出土的空间范围涵盖整个江汉平原、鄂西和鄂北地区。

图一三四、余秀翠先生对杨家湾文字分析

有不少学者认为,这些符号与殷商甲骨文字的构成规律一致,可能有传承关系,甚至认为江汉平原新石器晚期的文字,有可能就是殷商文字的渊源之一。在大溪屈家岭的文字中,与殷商文字字形相同者数量不少,如“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”等字形,在杨家湾文字与甲骨文中都有,相当于甲骨文的“神”、“申”、“角”、“示”、“斗”、“竹”、“图片”、“木”、“米”、“京”、“田”等字形,但这些字在两个文明中的用意却难以相互对照,因此无法判别这些具有相似字型的字体,是否就代表两种文字本身具有一脉相承的关系。此外,还有一 些字,如“图片”、“图片”、“图片”、“图片”等,在杨家湾陶文、吴城陶文(图一三八;一三九)、殷商甲骨文中都曾出现过,这些字体相当于甲骨金文的“且” (祖)、“五”、“网”、“亚”字,但我们却无从得知这些相似的字形,其字义是否也一样相同?又或者是互不相干?甚至是否有可能是时代最晚的殷商文明,借用了长江流域的字形?笔者认为,以上皆有可能,或者部分字型是被借用,而部分只是形体偶然相似,也一样是有可能的。

然则,就算殷商和吴城文字源自大溪、屈家岭文明,其字义亦可能相同,但这三个地方的语言也不可能一样。依照笔者推论,大溪至屈家岭杨家湾文字所记录者,极有可能就是属于那些必需被归类为先楚文化族群的语言,及其所产生之文字。这些新石器晚期以来的早期先楚文字,对青铜时期先吴文字、殷文字的影响,乃是上古文明史研究的关键难题。

从总体对长江中游文明的认识,笔者以为:其对整个中国上古文明的发展,占有最关键的地位,更身为主导文明化的角色,因此,汉字的发祥地或许依然是源于此地。从某些字形的研究,我们更加可以看出:字形的象形意义,似乎可以溯源至长江中游的精神文化。在此最突显的例子可能是杨家湾、吴城和甲骨文中通见、也都曾在出土文物中出现过的“且”(祖)字。

丙、“祖”形之索隐

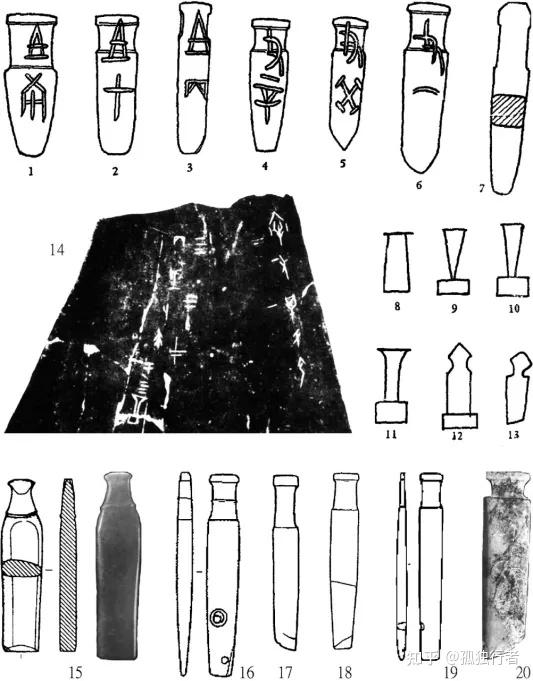

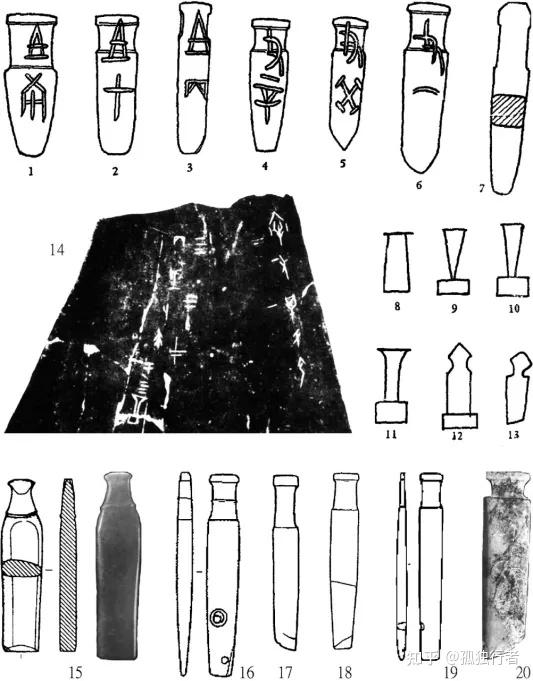

从“且”(祖)和“示”字形,我们或许可以间接联想到长江中游殷商前与殷商文化之间的关联。从前文中我们可以发现,石家河文明所谓的“柄形器”,不但是一种常见的玉器,且后来在盘龙城、二里头、二里岗、殷墟墓里作为随葬品出现的频率很高。

石家河柄形器的形状很多种(图一三五:2—5),其中一个非常典型的形状,是上头镶有一块圆形的绿松石(绿松石可能会因年久而剥落,故柄形器上常有圆形的缺块),盘龙城、二里头、二里岗和殷墓中的柄形器,均继承了此一特点(图一三六:15—20)。从石家河以来,柄形器一直被用作为小型的随葬礼器,据此可见其内在意义的重要性,但即使如此,我们依然对它的用处感到难以理解。

图一三五:1、邓家湾祭祀区屈家岭偶像;2-5、肖家屋脊遗址出土的石家河玉柄形器。

直至安阳后岗殷商贵族3号墓出土了几件柄形器,才对其神秘意义提供了线索。这几件抦型器上皆留下了朱书,写着“祖庚”、“祖甲”、“祖丙”、“父辛”、“父癸”等祖先庙名。笔者赞成刘钊先生的假设,认为该朱书即有可能是了解柄形器用途之线索,而其意义即作为祖先的“石主”,也就是宗庙的牌位。由此出发,刘钊先生更进一步地假设:所谓“柄形器”的形状,符合甲骨文所见字形,便是表达被祭祀的祖先牌位形象(图一三六:1—13)。该字在甲骨文写成“”,既可释为“主”的古字,亦可释为“示”或“且”(祖)的异体字(图一三六:14)。

此一线索确实使笔者发现,所谓“柄形器”的形状与甲骨文的“且”(祖)字十分接近。该礼器源自屈家岭、石家河文明,具有崇拜祖先的作用,而且 “图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”同时也就是“且”(祖)的字形,早就出现在大溪、屈家岭文字之中。

图一三六:1—7、后岗殷墓出土的祖子形器(摘自《考古》1993年第10期和1995年第7期);8—11、甲骨文字形(摘自《考古》1995年第7期);12—13、太平洋社会群岛石庙石表的形状(摘自《考古》1995年第7期);14、《合集》22062卜辞;15、肖家屋脊遗址出土的石家河玉柄形器;16-18、盘龙城四期李家嘴出土的柄形器;19、偃师二里头出土的石家河类型柄形器;20、陜北神木石峁遗址埋藏的石家河类型柄形器。

屈家岭祭祀区出土之筒管形的偶像(图四三:1;一三五:1)正是因为符合甲骨文“且”(祖)字形,而被学界称为“陶祖” ,其意思可能指涉祖先崇拜和生殖器崇拜。郭沫若先生将“且”(祖)字的象形意义释为生殖器,亦是可从。如果笔者观察无误,屈家岭的陶祖与大溪、屈家岭的“图片”字形或许能有直接关系,都是表达对祖先的崇拜,亦是“祖”字的来源,而小型的柄形器当也属同一脉络的礼器,恰好在屈家岭的大型陶祖与殷商祖先的牌位间,补充了连接的环节。石家河时代的人们,已不制作巨大的陶祖,但还是出现过小型陶祖,改以体积较小的“玉主” 牌位取代巨大陶祖偶像,并将之放在墓里,以祈求其在信仰上代表“生殖”或“新生”的意义。

郭立新讨论屈家岭到石家河祭礼的演变,曾有提出以下想法:“以陶筒形器这种物化对象而不是以明确的祖先或人物为崇拜对象,说明这种崇拜很可能源于神话传说中的部落英雄或祖先,这样的宗教活动与后世那种以明确的世系祖先为崇拜对象相比,比较不具有排他性,其公共性和包容性更强,能在更大范围上统合人群……[但从屈家岭晚期起,]个人、家庭和群体之间的竞争导致了作为社群公共崇拜对象的部落神话英雄祖先被直接向个人或世系群传承财富和地位的血缘祖先所取代,墓祭取代大型公共祭祀,以陶筒形器为象征的社群公共崇拜体系趋于式微。”此论述的确掌握了当时社会演变的重点之一,而小型玉制的柄形器作为家族的祖先牌位,取代了大型公共崇拜始祖的礼器地位。在之后的盘龙城时代,贵族也传承了这一点,采用小型玉制的祖先牌位。

直至殷商时期,殷人承袭了这个在上古大文明中被用来崇拜“祖”的礼器,却转而将其使用在自己的祖先崇拜礼仪之中,故在这些祖形器之上书写祖先的日名庙号。殷墓里发现这种玉制祖先牌位甚多,有可能在其上书写庙名当时是普遍采用的祭法,但是因为朱书难以保存,所以带日名的“柄形器”发现不多。据此可见,殷商贵族接受了采用石家河文明崇拜祖先的一些祭法。

如果筆者思路無誤,那麼這些大溪、屈家嶺、石家河文明中舉世闻名的史料,便能夠用來解釋“且”(祖)字的來源了,更可以補證楊家灣文字與殷商文字之间的關联性,又或許,吳城亦可能使用溪、屈家嶺的文字。

丁、“神”字来源之谜

杨家湾字形中,恰好有肖似于甲骨文中的“神”、“申”字:“图片”、“图片”。通过笔者考证,基于古人对双嘴夔龙天神的崇拜,笔者认为其可能与硬陶和铜器上的神纹符号关系密切。自盘龙城一期时代以来时代以来,带神纹的硬陶便常见于江汉地区的墓葬中,作为随葬品使用,并由此传到黄河流域,作为宝贵物品及随葬品(图二五至二九;五三)。因此,在此我们能观察到以下现象:长江中游和商周通见有带神纹的礼器,且该纹饰与硬陶技术都源自长江流域,同时,在同一文化中的杨家湾文字中,确实有着与甲骨金文“神”、“申”字接近的字体。

尽管如此,笔者却不认为杨家湾符号与甲骨文之间的关联性,是可以直接成立的。其原因在于:新石器晚期的江汉族群所使用的语言,与殷商族群的语言不同,所以,也许甲骨文字在创始之初,便借用了源自长江中游的字形或系统,但其之间的关系却绝不是一条连续性、一脉相承的脉络,而我们则尚需要经过更进一步语言学和古文字学的研究,才能试图探索此难题。

戊、江河地区早期符号──兼谈眼形符号之谜

江河流域、中原地区自新石器中期以来的文明,皆发现有刻画符号,但杨家湾之前的符号,尚不能代表文字的形成。关于早期的符号,学界最热门的讨论,乃是在裴李岗文化河南贾湖遗址所发现的21个符号,学者们多以甲骨文和《周易》的占卜文化来解释,但这相当牵强。学界对贾湖符号的兴趣很大,是因为其不仅在陶器上被发现,也被发现在龟甲上,其中“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”、“图片”等符号在各处都有,“图片”、“图片”等符号后亦被发现于杨家湾先楚文字中。贾湖陶罐“图片”(图一三七:4)符号,经常可与侯家寨符号做连结(图一三七:2、3)。在江汉地区大约屈家岭时代的石刻上,也可见到这种图案(图一三七:1),略早其亦出现在杨家湾文字以及石家河刻纹中(图一三七:5),吾人难以确定这些符号彼此之间是否真具有传承关系,只是从空间脉络来思考的话,贾湖与城背溪、大溪、屈家岭、石家河文化分布范围相近,因此确实是有这个可能性。

在贾湖文化晚期的龟甲上,考古学者们也发现了特殊的眼形符号(图三三:5)。前文已提及,相当于二里头时期的荆南寺、偃师二里头、三星堆二期遗址,都有出土了带眼形符号的陶尊,然而,新石器时代贾湖文化和青铜时期上述三地的眼睛符号,彼此之间时代的差距极远,吾人难以讨论其间关系。不过,即使如此,这些地区仍属相同的地理范围,很早就有资源、技术、器物上的交流,此问题已从各方面被论及。豫中地区在新石器中晚期与豫西南、鄂西(汉水流域及江汉平原)等地,早已开始有了密切的关系。因此我们不能排除这些符号的关联性。当然,到了青铜时代文明,眼形符号的意义应该与贾湖龟甲上刻眼睛的意义,已有很大的差异性。

图一三七:1、屈家岭文化石碑;2-3、双墩侯家寨器底刻画文字;4、舞阳贾湖带符号的陶罐;5、邓家湾擂钵。

该眼形符号形似甲骨文“图片、图片”(目、臣)两个字,所以学术界称之为“臣纹”,但依笔者浅见,这种眼形符号在文明发展中,已成为先蜀文明的特殊标记,或许,这些符号在青铜时期便成为了甲骨文“图片”、“图片”(图片)“蜀”字的来源。学者们早已讨论过三星堆突出眼睛的人头像,与“蜀”字目形之间的关系,同时也发现了这些符号的出现规律,或可补证此一假设,并且,此研究也揭示了这种神秘形象,有可能是源自豫南鄂西江汉文明(图三三)。

显然贾湖龟甲上的眼形符号,绝不可能有“蜀”的涵义,但这也并不否定江河地区眼形符号的传承。直至石家河晚期,神秘玉器强调“图片”形状的眼睛,此眼形符号又开始独立出现在长江中、上游以及江河平原的礼器上,荆南寺、二里头、三星堆之外,吴城殷商前时代的陶文也出现了“图片”字(图一三九)。甲骨文“图片”字的字形结构确实有点类似石家河类型勾柄人头的礼器,可能有同一文化脉络的关系,后演变成为蜀人根据其信仰而自我认定自身族群的符号。可惜,由于资料过度零散,对此问题目前我们并没有更明确的证据,只能依据少许的蛛丝马迹,做严谨度稍嫌不足的相关推想。

己、青铜早期时代几种线形文字的出现

以上显示,长江流域、江淮、江汉地区文字的起源可以追溯至新石器晚期,距今5500年前,此地区已可见两种初期的文字系统。但因文字尚未被解读出来,因此吾人仍不知其族群和语言属性,只能以地理位置将之暂定为淮夷先民以及先楚文明的文字。据考古发掘,在距今4000年前后的青铜时代,先吴、先楚、先蜀、先越,以及其他地区都已有了自己的文字,其部分文字的渊源,或许便与新石器晚期侯家寨和杨家湾的先文字系统有所关联,但另一部分则属于独立且与上述族群互不相关的语文。

其中,青铜时代的吴城已可见相当发达的文字系统,其发展的成熟度绝不逊于殷商甲骨金文。并且,吴城文字与殷墟文字的关联性已极为明确(图一三八;一三九),两者遗迹的年代也相差不远,但我们从两者的比较之间明显可见的是:虽然部分字形、构字的规律相类,但吴城文字却与殷商甲骨金文并不完全是同一种文字,很多字形依然相异。重要的是,我们不能忽略这些文字所表达的语言,吴文和殷文显然是截然不同的。不过,即使如此,我们还是可以大胆的假设,或许商人在构造其文字系统时,借用了先吴文字的造字经验及其字形。

图一三八:1、吴城带字陶钵;2、吴城带字陶罐。

图一三九、吴城文字。

殷商文字书写刻画在甲骨与铜器上,因此容易保存,而早期吴国的文字,目前却只能见到以陶器为书写媒介而得以保留下来者,数量相对较少。不过,因为文字结构丰富成熟,笔者认为先吴族群应该也曾在其它材料上写字,但可能因为不是铜、骨等容易久藏不坏的书写媒介,而是容易腐烂的材料之故,没有保存到今天。

在此同时,我们还可以发现,吴城文字的字型结构,与杨家湾文字具有不少的共同之处,以及字形相同的文例。这使我们思考吴城文字的形成是否有两种可能性:第一是独立创造的语文,与江汉文字的相似性纯粹属于偶然,是我们现代人在判读时的误会;第二是或者先楚文明对先吴产生某种影响,促使先吴族群借用先楚文字。虽然我们不知道当时这两地的语言属性差异度如何,但可以推论两者的地域相隔不远,其语言可能属同一种语系,因此吴人若要借用楚人书写方法,并配合自己语言来做使用,可能是相当方便的。

前文已从考古研究观察新石器晚期以来的历史,发现长江流域的各个文明之间,不仅繁多往来、地域产业的专业化,以及城市的文化发展、社会国家化、城邦联合国的形成,还有城与城、国与国之间的贸易,都会产生共同文字的需求,这种共同文字可能被用来作为城邦、国家之间的盟书契约、交易文书等,并获得彼此认同。因此,我们可以合理推论,长江中上游(从吴城到三星堆)确实有可能决定采用一套可以共通的文字书写纪录系统。根据长江流域的考古研究,和殷商之前的史料所述,在此一族群间交流频繁的时期,具有通用文字的可能性并不低。

即使事实果真如此,我们却还是不能因此认定长江中上游族群间的文明和语言就已经完全同化了,因为即使可能有通用文字的存在,各地还是保留着自己的文化独特性和特有的口说语言。如果有通用的文字,则这些三、四(或更多)种语言所读出来的音肯定依然是有所不同的,这就像是同时代的西亚楔形文字,有很多种不同的读音,但却依然可以作族群之间的沟通媒介,或类似于现今中国,虽然各地方言不同,但却以共享的文字作为连结。

此外,殷商之前的长江流域,文字统一化的程度应该不可能到达秦汉等大一统帝国之后的情形,每个地方写字的字型、用字的习惯,应该都拥有独特的地方特色。另一种可能性是在武丁合并汉北、汉东地区之后,先楚文明走向与殷商亲近的历史路途,而先吴、先蜀却保留了其独立性,因此自殷商以来,这三地文字更有一段长时间独立发展,故增加了彼此文字之间的差异性。可惜,目前因考古资料过度零散,我们只能提出一些合理的假设,却无法提供充分的证据。

与此同时,长江下游另外发现了可能属于先越文明的文字,由良渚晚期至马桥文化陶文为代表(图一四〇)。部分马桥的字形与吴城、杨家湾字形相当接近。但由于迄今发现的字形还不到100个,学者们既无法解读其文字,也无法回答同样的问题:马桥文字是否是一种完全独立的先越文字(与后期越国的鸟篆并无关连)?或者仅是一种带有地方特色的长江流域当时通用文字?

图一四〇:1、马桥陶文符号;2、良渚马桥双鼻壶陶文(藏于哈佛大学沙可乐博物馆);3、良渚马桥带文字陶壶。

然而,学者们也在江淮、淮黄地区另外发现了与长江流域肯定毫无关联的线形文字。如淮黄下游山东邹平县丁公村的龙山时期遗址,发现一块带字陶片(图一四一),其形状与甲骨文完全不同,且其书体风格类似于简文行书。因此,从甲骨学角度来看,曹定云先生怀疑本陶片的年代是否有误。但考古的年代测试确显无误,这确实是距今4200-3900年间的遗物。冯时先生将之自释为彝文解读,而陈平先生却认为这是先商东夷的文字,无论如何,丁公语文与殷商语文、汉字无关,与长江流域的文字也互不相干,是一种完全独立的文字系统,只是到了殷周时期,可能已经消失了。

图一四一、龙山丁公遗址陶文。

图一四二、南荡文化文字陶片。

此外,与马桥文化对岸位于淮河汇入长江附近的龙虬庄遗址区,在与马桥同时期的南荡文化地层,另发现了一块带有非常特殊字体的陶片。陶片上左边的四个字,与杨家湾文字的字形和结构虽有相似之处,但右边的文字却是前所未见的,这个文字与越、吴不同,类似于草书的四条线形文(图一四二)。南荡文化属于江苏宁镇地区的青铜早期文化,其地理位置是在良渚文化范围的先越与先吴两个族群之间,本陶片似乎是两种文字的对照书写,或许这可能是以两种不同语文书写、纪录并以资互相参照的文献,但详细的情况尚待考古界进一步的研究。

以上的几个例证,都显示长江上、下游地区在距今4000年前左右的时期,早已有几种早期文字雏形、以及几种相当成熟的文字成型。可惜的是,长江流域的古文明族群并未选择在骨、铜、石等较易保存的材料上刻字,仅有少数在陶器上刻字留存。由于目前发现的带文陶器还太零散,资料相对不足,尤其是许多发掘出来的相关资料迄今尚未整理、公布(主要是湖北、江西未公布的殷商之前陶文太多),因此,我们虽已了解长江流域古文明在文字的发展程度上相当成熟,但学界却尚未能加以解读、破译。

庚、总结:长江流域为早期文字的发祥地

经由考古分析,我们可以大胆地推论:新石器晚期以来社会国家化程度最高的地区,其中有可能就是由先楚文明作为主导。从大溪晚期以来的先楚文字,也可能逐步成为长江流域的主流通用记录方式,青铜时期长江中下游的文字,则继承了先楚文字;长江上游以及汉水与淮河流域交界地区,也属于先楚文化的影响范围,应该也参与了该文字的使用及流通;虽然豫南、中是比较偏僻的地方,但也发现少数杨家湾类型的刻文符号。以上所提及的几个地方,幅员十分辽阔,这么广阔的地区显然属于不同族群的居住范围,而这些族群也不可能使用同一种语言,但这些语言应该比较亲近,有极高的可能属于同一种语系。因此,先楚文字可能在殷商之前,就已在同一种语系内拥有跨语言的书写纪录功用。

此外,从青铜时期以来,在其它地区也有发现独立的语文系统存在。所以在殷商之前,中国肯定已经有数种不相关的文字系统产生。这些系统中,有些文字只在小地方流传,而当时最发达的长江流域地区,则可能已有共同的文字系统。

不过,在黄河流域的青铜器早期遗址,也发现了近似文字的刻画符号。所以笔者在下文中,将着重于考察江汉以北的这些青铜早期古国文字被发现的情况,讨论它们的语文应该被视为哪种类型。

(未完待续)

本文摘自郭静云著《夏商周:从神话到史实》(上海古籍出版2021年)第282-324页。参考文献略,如需引用或转载,务请查阅原文并说明出处。

如果认为本文对您有所帮助请赞助本站