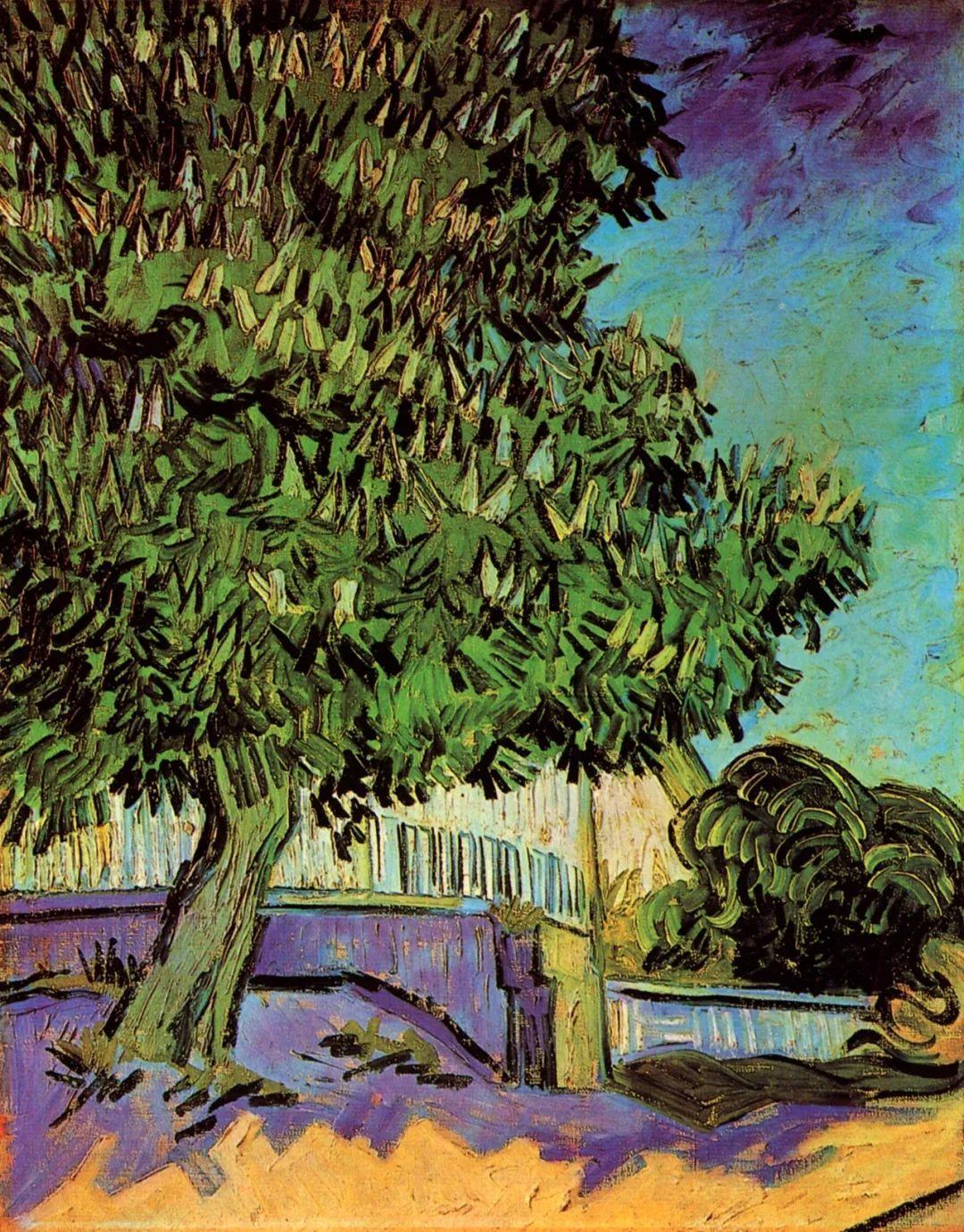

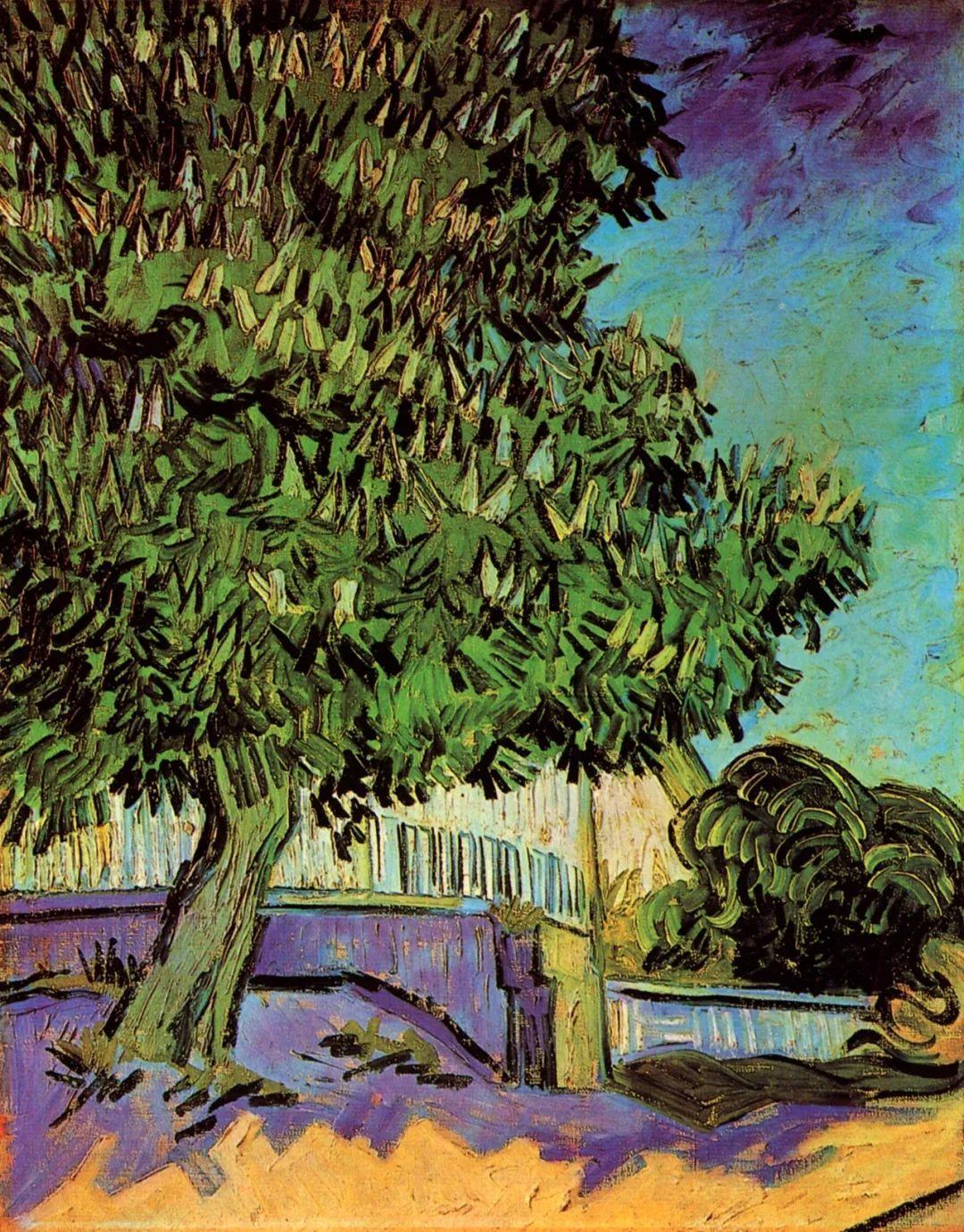

VincentvanGogh,ChestnutTreeinBlossom铁匠家正好在大塘蒲草地坎上,这两天门前的蒲草已...

铁匠家正好在大塘蒲草地坎上,这两天门前的蒲草已经结出蒲棒,一个个暗红色像蜡烛一样的蒲棒在蒲草塘开得到处都是。

看见蒲棒开得旺,好些拿蒲草编蒲扇、蒲席的人这两天都来摘蒲草,原先冷冷清清的蒲草塘一下子热闹起来。

铁匠去了张家沟后,杜喜芬没得啥子心肠做生意,早早收了摊子回家。那天老街赶场人也不多,问来问去只有两个人买了镰刀和锄头。过了晌午,杜喜芬把没有卖完的东西存放在熟人家,匆匆忙忙回到蒲草塘。

八月天蚊子更厉害,尤其像铁匠家靠近水塘,长脚蚊、麦蚊子天没黑就开始四处找人叮咬。

前段时间铁匠跟徒弟割了几大捆蒲草回来堆在墙脚下,现在差不多晒干了。晒干的蒲草不仅可以编东西,还可以晚上烧来驱蚊子。

杜喜芬带斗幺姑娘刚把晚饭做好,两个读书的娃儿回来,铁匠还一直不见踪影。杜喜芬喊几个娃儿先吃,她等铁匠回来再吃。几个娃儿吃完都去蒲草地耍。幺姑娘学大人拿蒲草编垫子,编得像模像样,两个哥哥在一边捏棉扑扑的蒲棒玩。

杜喜芬坐在门槛边看着三个娃儿耍,时不时喊大娃儿不要全部把蒲棒捏碎了,多留几根晚上照明用。

大娃儿不以为然,回头跟杜喜芬说,“妈,地头多得很,随时要去讨就是。”杜喜芬不再说话,呆呆地看着三个娃娃拿斗蒲草耍花样。

等铁匠从张家沟回来,已经是晚上。

铁匠没有吃饭只喝了一大碗水。问他饭在哪里吃的,他说就在徒弟老丈人家。杜喜芬问他徒弟那边的事情咋个说,铁匠瓮声瓮气说,“徒弟还在高家山,要过两天才来。”其实去张家沟铁匠还有好些遭遇,怕杜喜芬担心他都没有讲。

那天他自告奋勇跑到徒弟家对门蔡家看蔡二娘娘为啥子哭,去了才知道,原来二娘娘做晌午饭时发现,前楼子上吊斗的百多斤腊肉全部不见了。

蔡家一年要杀五头猪,三头拿到街上卖,两头自家吃,几乎要吃一个对年。现在七月底离过年杀猪还有半年,没了那些腊肉,一家人吃什么?

蔡二娘娘就坐在地上哭,哭得长声幺幺。

腊肉究竟去哪了?是被土匪抢了?问题是没见到土匪啊;要不就是被小偷偷了?小偷偷得了弄个多蛮?百多斤腊肉用背篼背都要背好几转。上蔡家的前楼子要经过二娘娘的厢房,楼梯就在厢房门旁边,虽然楼梯板宽大但已经用了20多年,再轻巧的脚步都会有声音,昨天晚上硬是一点动静都没听到啊。

究竟是谁干的?蔡家帮工?他们常年在蔡家做事,熟悉蔡家任何一个咔咔角角,常年住在蔡家的帮工也有三四个,难道是他们约斗一起干的?

但是不像啊,早上二娘娘起床就听见他们已经起来,帮马店子做活路的做活路,上山挖地的挖地,快吃早饭的时候几个才回来。关键是前楼子上的门常年有锁,每回家里来客人或是住店的要吃腊肉,二娘娘才会掏出唯一一把钥匙把前楼子上的锁打开,而且每拿一块腊肉她都会数一遍还剩多少。

每次拿了几块,拿了哪个部位,是宝肋肉、前腿肉、座蹲肉还是二刀,二娘娘都清清楚楚。虽然腊肉已经被熏得像一块块黑柴,但她只要扫一眼,就知道哪块还在哪块已经被煮了吃掉。

中午有个住马店子的客人说想吃蔡二娘娘做的腊肉,给的价钱也合适,二娘娘喊帮厨的刘婆婆把饭煮上就去前楼子上取肉,她小心翼翼掀起衣襟,把拴在裤腰带上的钥匙拿出来紧紧捏在手上。

她穿过厢房,用一双裹得并不彻底的半大脚迈上楼梯,掏出钥匙打开前楼子的门。

前楼子虽然在蔡家院子最前面,但因为过道上常年吊满腊肉光线不好。从楼梯口上来往前楼子上看过去,看得见外面的亮光被一坨坨黑黢黢的腊肉分割成缕缕光线,很刺眼却看不清其他东西,只辨得出一坨坨腊肉轮廓,至于肉哪块是哪块只有二娘娘一个人知道。

有一次蔡家的大姑娘回娘家来,二娘娘手上忙不赢就喊她去楼上取一块宝肋肉下来煮。大姑娘上去一看,全都黢黑的吊在楼子上,根本认不得哪块是宝肋哪块是二刀。

她站在楼上大声喊二娘娘,“妈,看斗黑黢黢的咋个认得哪块是宝肋肉哦?”

二娘娘手上的活路都没停,只抬头冲前楼子上喊,“你取第一排的第三坨就是。”

大姑娘垫起板凳取半天把腊肉取下来。拿到厨房用淘米水一洗,果然是二娘娘喊要取的那块宝肋肉。

蔡家没有二娘娘根本立不住。

蔡家八九间大瓦房,后院子是蔡老先生的“鸡婆学”课堂,四间拿来做了马店子,剩下几间就是二娘娘和蔡老先生带斗四个娃儿住。有时候读书的娃儿嫌路远也会在蔡家住几个晚上,二娘娘既要照管马店子又要照顾一家老小,还要安排坡上几十亩地的活路,却从来风风火火不知疲倦。

在蔡家干了十多年的帮工个个都评价二娘娘太能干,蔡家没有二娘娘怕早就不成了。蔡老先生除了教书啥子都不会,不会种地、不会煮饭、不会做买卖,除了每天把“鸡婆学”那十多个娃儿教好,一心不问窗外事。

二娘娘轻轻爬上楼,掏出钥匙把前楼子的门打开,心头已经有准备迎接满眼吊着腊肉的满足感。她完全没想到,门一打开,从外面透进来的光线一点没得遮挡,把原先吊腊肉的过道照得一干二净。

原先吊着的几十块黑黢黢的腊肉就像变了戏法,被外面进来的光亮瞬间吸走了。一块都不见!整个过道光光生生干干净净,只有腊肉的烟熏味尚存。

二娘娘不敢相信自己的眼睛,她用力把眼睛紧闭再睁开睁大,的确没有!啥子都没有!

那些常年吊在楼子上的腊肉统统不见了踪影。

她慌乱地跑过去伸手往空气中乱抓,像要把消失的腊肉抓出来一样,但抓了半天还是两手空空。

她来回在前楼子上翻找,过道旁边的两个房间都没有住人,常年堆放粮食、杂物,光线幽暗。二娘娘根本不用照明,她熟悉自己家里的一切,哪里放了什么东西?哪样放在哪里?任何一个咔咔角角有什么没什么她一清二楚。

但就是没有,什么地方都没有!腊肉不是捉迷藏而是真正凭空消失了。

二娘娘想喊,张大嘴巴才发现嗓子突然哑了,一点声音都喊不出。她的心跳得像要蹦出来一样,她努力支撑着脚耙手软的身体下楼,走到坝子上才突然发出了声音。

正在厨房煮饭的刘婆婆见她满头大汗坐在坝子上,赶紧过来问,“取呢腊肉呢?”

二娘娘手指前楼子大声哭出来,“全部遭偷了啊……呜呜呜呜……”

刘婆婆赶紧跑上前楼子看,几个听见声音的帮工也跟斗跑出来看,稍后刘婆婆下来,跟在二娘娘身边抹眼泪,“哪个背时的啊,哪个丧德的啊,咋弄个狠心啊……”

从讨猪草算起,每一头猪要吃多少猪草?

猪草讨回来要宰,要拌米糠,要煮,要喂,每天早晚要喂两次,一直等到猪长大、养肥,到可以杀的时候。

杀了就容易了蛮?要切成一块块,要拿谷糠、木柴来熏,要把它挂在通风荫凉的地方,不然天气一热苍蝇叮着就保不住了。所以前楼子上的腊肉有二娘娘多少心血?能证明二娘娘有多能干?全张家沟的人都晓得。

来住马店子的,要多出几块钱才能吃到蔡家腌制的腊肉。蔡家的腊肉跟别家不一样,没有过重的火烟味,肉香浓郁醇厚,即便到了天气最热的七八九月份,蔡家的腊肉也不会哈喉,只用把黑黢黢的表皮洗干净,里面的肉依旧红润细腻。

有些人住马店子吃了蔡家腌制的腊肉,要么想买一坨回去给家人尝尝,要么就请教二娘娘腌制的方法。除了住店的人可以吃到她做的腊肉,其他人想吃比登天还难。

有一次,一个住过马店子的人背着自己的老母亲从很远的地方来,就是为了带老母亲尝尝二娘娘做的腊肉。要不是他以前住过蔡家的马店子,体会他孝顺老母亲的心情,二娘娘是不会轻易把腊肉拿出来的。

即便蔡家的亲戚,想吃二娘娘做的腊肉也不容易。

有一次,一个亲戚老远从兴隆场来张家沟看蔡老先生。他是蔡老先生的亲侄儿,在张家沟住了三天,最后要走那天才吃了一顿二娘娘做的腊肉。

四个娃儿更不容易吃得到,虽然张家沟的人个个晓得蔡家的腊肉在前楼子上吊满喽,但如果不是哪个娃儿过生日,不是哪个娃儿乖把活路干得非常好,也不是逢年过节,要想从母亲那里得到一块腊肉吃根本不容易。

背后院子头正在教书的蔡老先生听到二娘娘哭,走出来问咋个回事?得知缘由后竟然骂了一句“不中用”就转身离开。两个大娃儿在坡上做活路没回来,还不知道家里发生了这么大的事;两个小的娃儿跟着父亲在家里读“鸡婆学”,看到母亲在坝子上哭,一听是腊肉全部被偷了,更是哭得呼天抢地,比二娘娘哭得还凶。

腊肉究竟去哪了?

究竟被哪个偷了?

究竟咋个被偷的?

……

一串串疑问在二娘娘的脑子里闪回。腊肉不在了这是肯定的,但到底是被偷的还是被抢的?应该算是被偷的!因为神不知鬼不觉就不在了啊。不是硬生生在大白天被抢,所以几个帮工怀疑是土匪干的,二娘娘不相信。

土匪会弄个小心蛮?鬼都不晓得就把百多斤腊肉背走了?

几十年里蔡家遇到的土匪不少,哪个不是明目张胆直接抢?大儿子就是因为土匪抢东西跟土匪理论,被一个枪托抵过来伤到肺上,吐血吐了几个月最后死了。

肯定是被偷的!

哪个小偷弄大的胆子啊?钥匙寸步不离二娘娘身上,蔡家还住着几个年轻力壮的帮工,偷几坨还说得过去,但把百多斤几十块腊肉全部偷走,不是一般小偷的能力。

是几个人伙斗干呢蛮?

反正不像一个人干得了的事。

二娘娘坐在板凳上哭,两个娃儿偎在二娘娘身边哭,煮饭的刘婆婆跟斗哭,其他几个帮工和读“鸡婆学”的十多个娃儿围在旁边心情复杂。

二娘娘做的腊肉这么多年来让个个垂涎三尺,围在坝子上的人大多数都吃过,说它是人间美味也不为过。

逢年过节,帮工的活路干得好,会得到腊肉吃;娃儿些上完“鸡婆学”还把蔡家院子打扫干净,也可能得到腊肉吃。现在腊肉全部被偷走了,谁都没机会吃了,大家就一起感到了悲伤。

一群人围在蔡家坝子上像世界末日来了样。

找徒弟的铁匠跑过来后,才知道是腊肉被偷了,看到一群人都哭丧着脸,二娘娘和几个娃儿哭得长声幺幺,开始还觉得小题大做,“不就是几坨腊肉蛮?少吃点就是了!”后来得知不是几坨而是几十坨,也有点被震惊到。

铁匠本来话不多,看见个个要么哭要么心情不好,更不知道说啥子。

一个帮工跟铁匠熟悉,问他来张家沟做啥子,他说来找徒弟。人家问,徒弟不是跟斗上门去蒿枝坪了蛮?铁匠说他先赶蒿枝坪找了,没找到才来张家沟。问找到没有,他说找到了,背他父亲去高家山包草药去了。

一个帮工给二娘娘出主意,说弄个大的事要报官府,不能便宜了偷腊肉的人。

二娘娘一听说得在理,马上喊蔡老先生出来,让他赶紧去盐井镇报官府。

这几十年张家沟的人家户有被偷的,有被抢的,但被偷得弄个凶的还没听说过。

蔡老先生背斗手在坝子上想半天,就是没有出门去盐井镇报官府的意思。

二娘娘在旁边哭干了眼泪,见男人这个样子更加生气。她冲斗蔡老先生吼,“刚才还骂不中用,哪个不中用?喊你去趟盐井镇都不敢,哪个不中用?!”

蔡老先生一声不吭,依旧背斗手站在坝子上。稍后他把二娘娘喊到半边悄悄说,“报不报官府要想好!报了就个个都知道蔡家七八月间还有弄个多腊肉没吃完,到时候被人盯得更凶!”

他这样一说,二娘娘觉得也有道理,她反问,“难道弄个多腊肉白被偷了?”

“那你说有啥子办法?”蔡老先生回一句。接着又低头跟二娘娘说,“关键还是我们没看好……”没等他话说完,二娘娘反呛过来,“没看好?裤腰带上的钥匙还在我身上。”

蔡老先生沉思了一下,“恐怕是遇到偷东西的高手了。”

二娘娘马上又陷入悲伤,“哪个砍脑壳的哟,咒他不得好死啊……”

钥匙明明还在二娘娘身上,小偷究竟咋个把门打开的?如何神不知鬼不觉就把弄个多腊肉全部偷走了?这些都是那天在现场的所有人的疑问。

虽然蔡家最后决定不报官府,但张家沟蔡家百多斤腊肉被偷的事还是很快传遍了盐井镇。人些议论纷纷、啧啧称奇。

“天哦,七八月还有弄个多腊肉,蔡家硬是富裕得很哦。”

“小偷太厉害了,怕土匪都抢不到弄个多。”

“早就听斗说蔡家的腊肉好吃得很,这回吃不成了。”

“怕是在他家住马店子的人干呢。”

“不好说,也可能是里外应和。”

“报了官府也不一定查得出来,还不如以后小心点。”

……

铁匠还没有回家杜喜芬就听说了蔡家腊肉被偷的事情。

那天从早上开始,来蒲草塘摘蒲草的人就多起来。有摘蒲棒做蒲绒枕头的,有摘蒲草编蒲席的,有摘蒲草根回家做菜的,有来摘蒲草做药的。

下午又来了黄中医药铺上的两个人摘蒲草。摘完可以做药的蒲菜,他们到坎上铁匠家休息。其中一个人跟杜喜芬沾亲带故,看铁匠不在就问,“老表赶哪点去了?”

杜喜芬说,“去张家沟找徒弟了。”

提到张家沟两个人都说,张家沟的蔡家早上遭偷了,遭得很惨,百多斤腊肉偷得一坨不剩。

“咹,家头有百多斤腊肉?”杜喜芬也很惊讶。的确,年已经过了一半,平常人家吃到现在最多还有几块腊肉算不错了,还剩百多斤腊肉的人家真呢不多。

几个人又开始议论究竟是哪个偷的,跟土匪有没有关系,报没报官府,杂七杂八说了半天,两个人才离开蒲草塘。

铁匠从张家沟下来又急着去了趟蒿枝坪,他不忍心看两个老人着急,把徒弟在张家沟的情况跟两位老人说了。

等铁匠从蒿枝坪回到蒲草塘天已经大黑,家中依旧还弥漫着蒲草烧过后的味道。他“吱嘎”一声打开大门,见杜喜芬独自坐在黑黢黢的堂屋头等他,心里突然温暖起来。

如果认为本文对您有所帮助请赞助本站